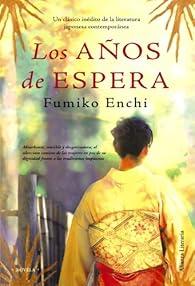

Los años de espera

Escrita entre 1949 y 1956, justo después de la derrota y la consiguiente ocupación estadounidense, el título original y también el último capítulo de la novela, parece más apropiado. La traducción sería La cuesta de las mujeres, Onna zaka [女坂]; onna, mujer, zaka, cuesta, pendiente o subida.

En los santuarios japoneses existen dos tipos de escaleras: 女坂 (onnazaka) y 男坂 (otokozaka) que hacen referencia a la dificultad del ascenso. Onnazaka, es el camino de mujeres, menos empinado, con una pendiente más suave, accesible para personas mayores, mujeres con kimono o niños. Otokozaka, es el camino de los hombres, más empinado y con escalones más altos, pensados para aquellos que pueden, y quieren, hacer un ascenso físicamente más intenso. ¿Es menos exigente el camino que deben seguir las mujeres en esa sociedad? Posiblemente Enchi ha querido utilizar el término para criticar de manera mordaz ese “camino de rosas” de cualquiera de las mujeres de la novela.

La novela transcurre en la era Meiji (1868 – 1912), y tiene como protagonista la vida de una familia acomodada, la familia Shirakawa. La figura paterna (Yukitomo Shirakawa), antiguo samurai y alto funcionario del antiguo régimen, ha decidido confiar a la esposa principal (Tomo) la labor de buscarle una concubina. Una muchacha joven y dulce es la primera elección, Suga, que con quince años está más cerca de jugar con Etsuko, la hija del matrimonio, que de complacer los instintos carnales del padre de familia. Sin embargo lo hará, para eso ha sido contratada, como también lo tendrá que hacer la siguiente: Yumi. Suga, la muchacha comprada que entró como concubina y Yumi, la muchacha que empezó como sirvienta y se acabó convirtiendo en concubina, son parte de la historia de la familia, y parte importante de la historia que narra la novela.

La relación de todas estas mujeres entre sí, compartiendo la misma casa, marido y mujer, concubinas, criadas, nueras e hijas, se convierte en el hilo conductor de la novela. Los celos, la incomprensión, la envidia, la soberbia, el orgullo, son el motor por el que Tomo se convierte en el personaje central, y el resto de mujeres sus satélites. No una ni dos, sino las veces que hagan falta, una mujer considerablemente más joven que su marido, sufre durante toda su vida continuas humillaciones. Tanto criadas como concubinas irán pasando por la alcoba del marido sin que ella pueda hacer nada por impedirlo. ¿Cómo consigue ella sobrellevar la situación?

«El dolor de tener que ofrecer públicamente su marido a otra mujer le roía las entrañas. A su modo de ver, un marido que de una manera tan despreocupada causaba a su esposa semejante sufrimiento tenía una insensibilidad demoníaca, pero, puesto que servir a su marido era el credo en torno al que giraba su vida, rebelarse contra los agravios inflingidos por aquel hombre supondría su propia destrucción».

Mucho más lista (al menos así lo parece) será Miya, la mujer del único hijo del matrimonio, Michimasa (tampoco sale muy bien parado este personaje. Como excusa el haber sido concebido por una jovencísima Tomo) que se hará con los favores de un Shirakawa cada vez más viejo cuyo apetito sexual no disminuye. Y llegamos al “personaje”. Porque Yukitomo Shirakawa es tan deleznable, se le describe con tanto odio que resulta abominable desde el primer momento. Aunque también es verdad que no hay un solo personaje masculino que se salve. ¿Es algo hecho a conciencia? Imagino que es un modo de describir la sociedad masculina que obligaba a las mujeres a soportar ese tipo de vida tan infame. Pero también puede que sea un personaje conocido por la autora, ¿quizá su abuelo? Al parecer el papel protagonista, Tomo, está inspirado en su abuela, así que podría ser, y de ahí la aversión, la inquina, con que le describe. Del otro lado, una Tomo que guarda la compostura, la frialdad, y las maneras para capear todo lo que se le viene encima. ¿A qué se debe tanta resignación? ¿Carácter fuerte o victimismo?

«Tomo mostraba hacia el emperador y las autoridades la misma actitud vagamente sumisa que hacia la ética femenina que le había enseñado a ceder a los deseos de su marido en todos los aspectos, por muy irracionales que le pareciesen. (…) ...sin saber apenas leer y escribir, no tenía más escudo con el que protegerse que el código moral en vigor».

Ni una cosa ni otra. Educación confuciana y budismo, lo que también critica la autora porque ambas son una forma de limitar a la mujer dentro de una normativa injusta, aunque legal.

Los años de espera, es una novela que denuncia la situación tradicional de las mujeres en la sociedad y la familia japonesa de aquel tiempo (años cincuenta del pasado siglo XX) en la que las violaciones y el incesto, así como la degradación de la mujer que debe entender como algo natural que en el matrimonio una nueva mujer se haga con los favores de su marido, tanto en la cama como fuera de ella, se consideran algo aceptable dentro de una familia respetable.

Una buena historia, cruda, muy triste, con un final precipitado y unas elucubraciones demasiado largas que a mí me han resultado particularmente cansinas. De hecho he desconectado a mitad del libro (aunque lo he terminado de leer, pero nada convencida).

Comentarios

Publicar un comentario